ブログ

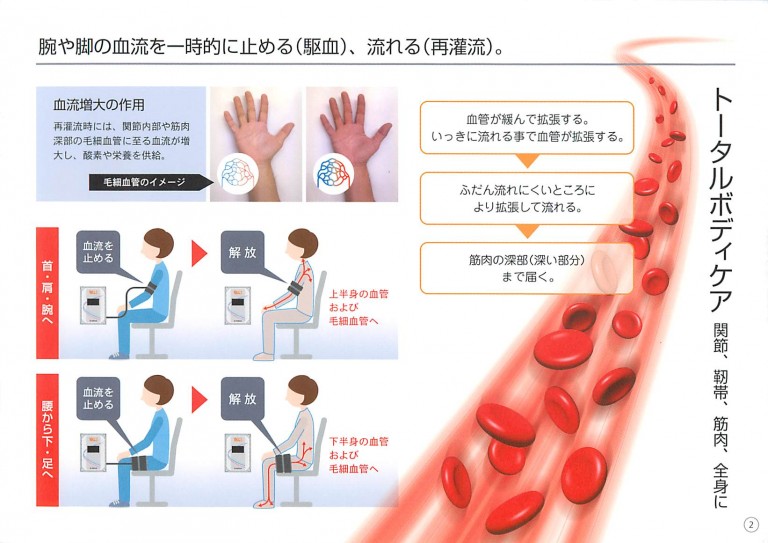

低酸素トレーニング

低酸素トレーニングセミナー

昨日は低酸素トレーニングのセミナーに行ってまいりました。

当院ではMCCⅡ(マルチカフケアⅡ)を用いて低酸素トレーニング・・・(続きはこちら)

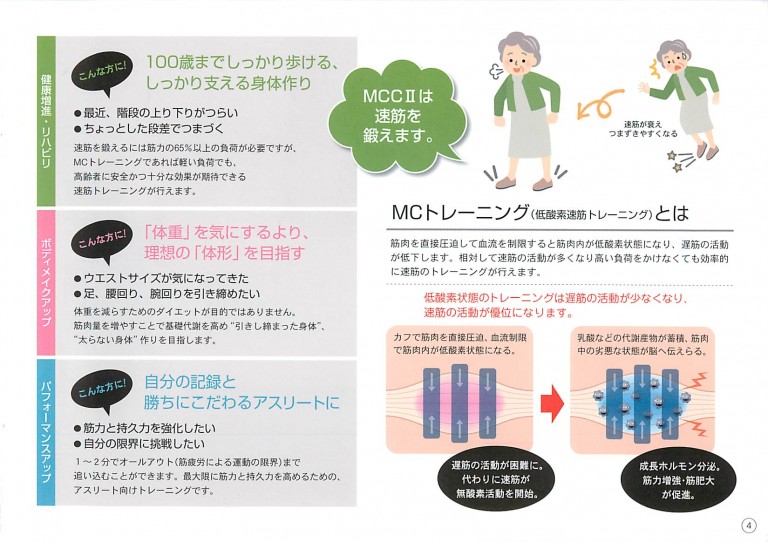

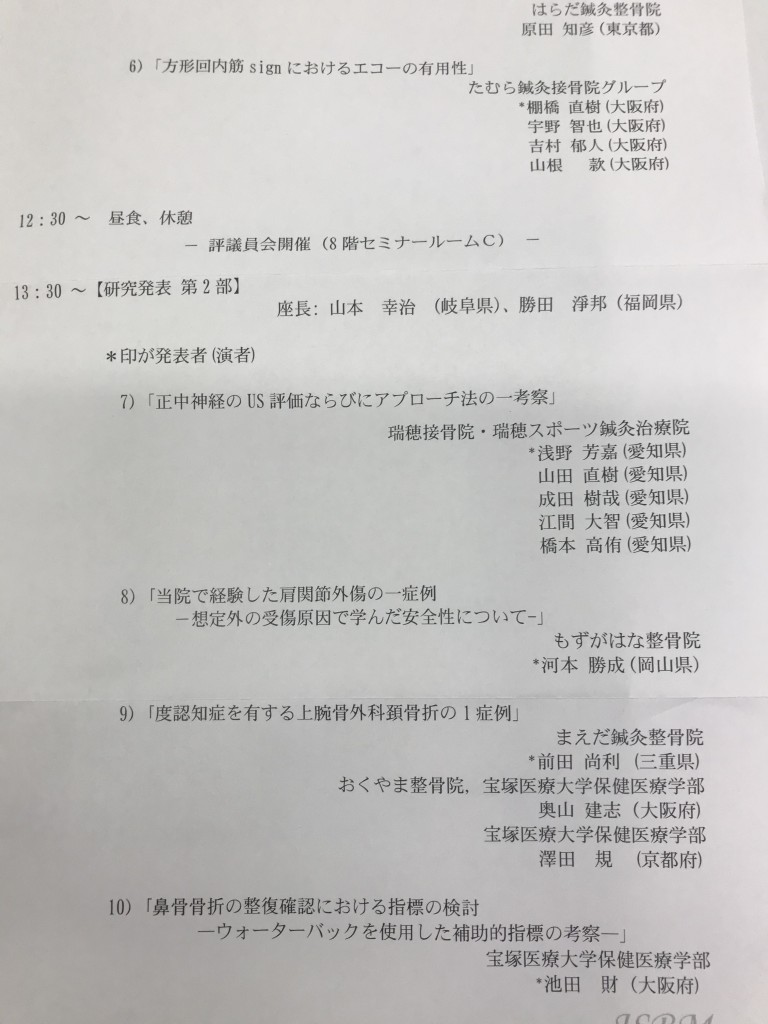

JSBM 日本超音波骨軟組織学会 第19回学術総会

一昨日はJSBMの学術総会。

前日には理事会があり、土曜日午後の仕事をお休みさせていただき、両日出席してまいりました。

・・・(続きはこちら)

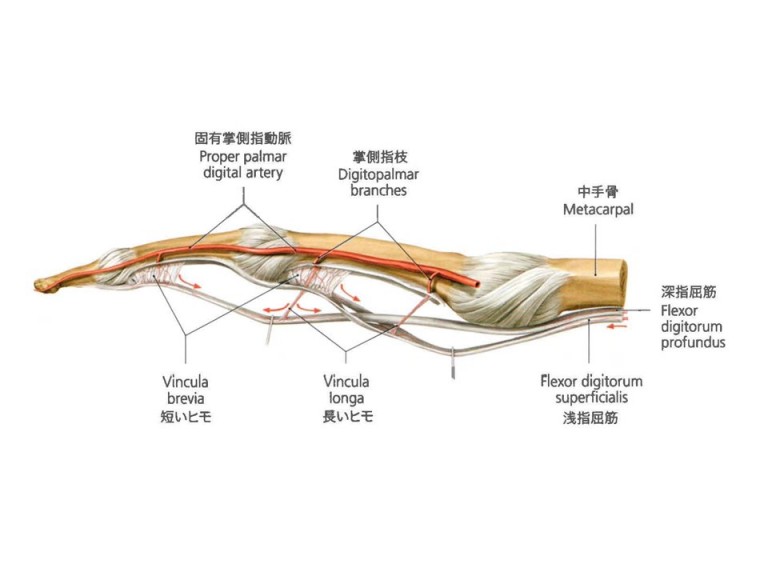

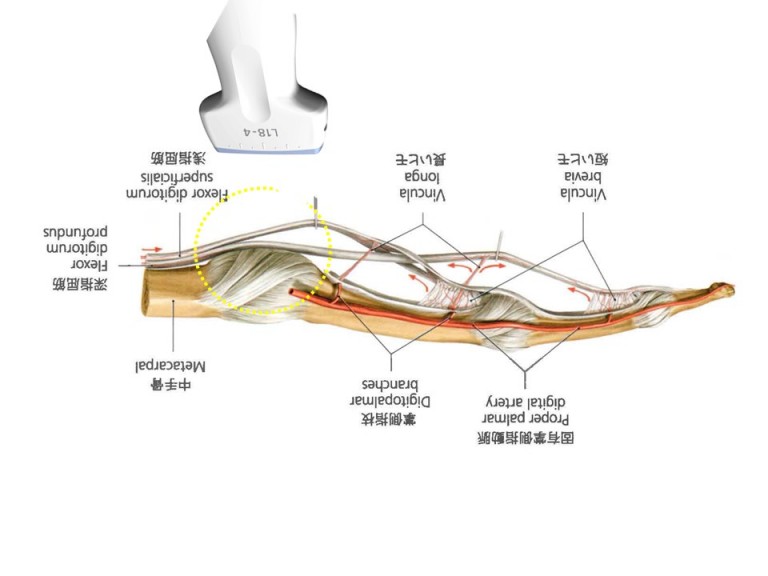

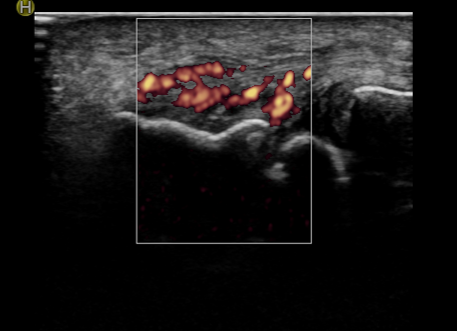

ばね指、弾発指、腱鞘炎、バネ指 体外衝撃波

ばね指

MSDマニュアルより

ばね指では、手の指が曲がった位置で動かなくなります。指を曲げるための腱の1つが炎症を起こして腫れると、指が動かなくな・・・(続きはこちら)

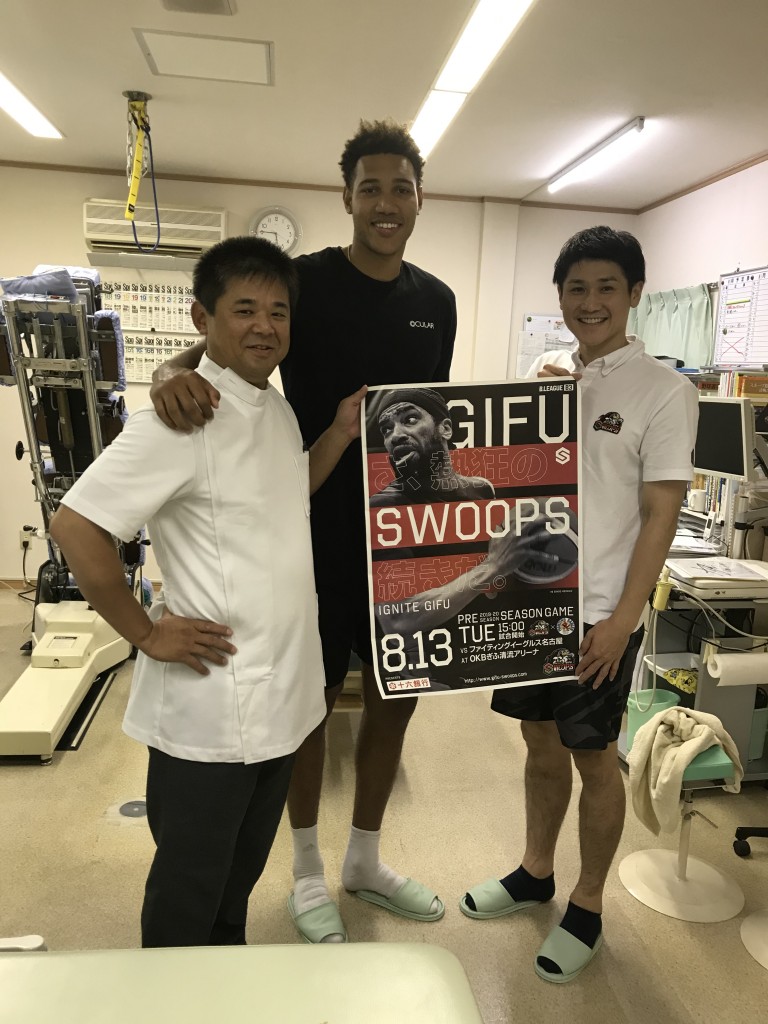

岐阜スゥープス

当院では、今年度より岐阜スゥープス(https://www.gifu-swoops.com/)をサポートしています。

岐阜スゥープスはBリーグB3に所属するプロバスケッ・・・(続きはこちら)

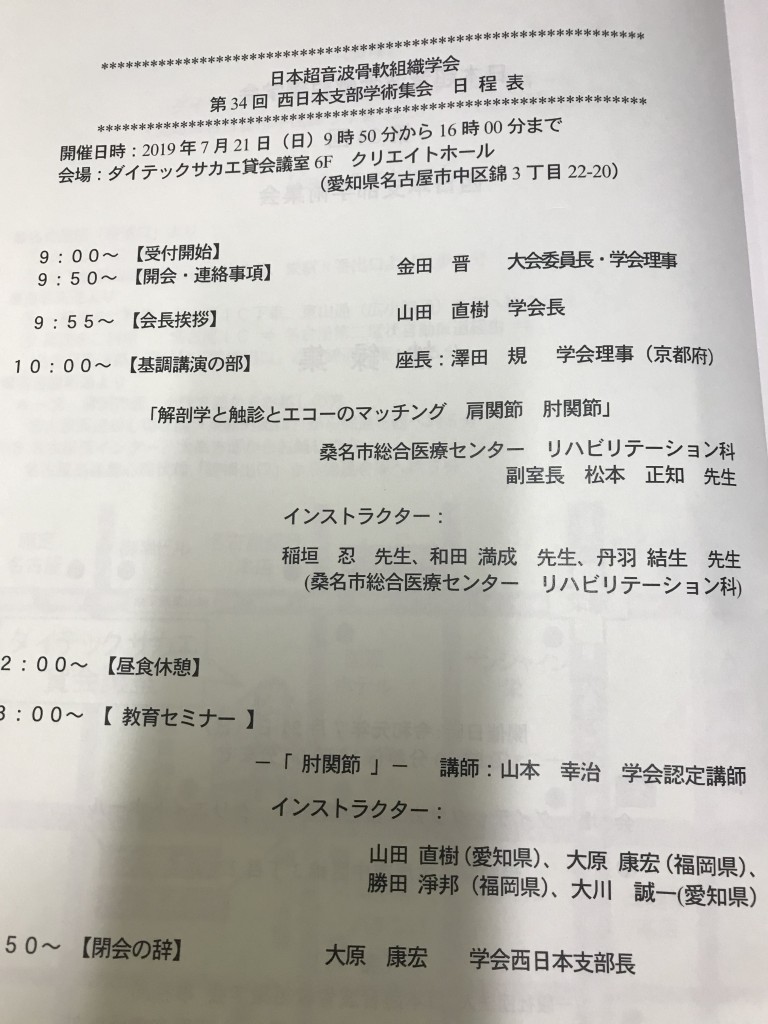

日本超音波骨軟組織学会(JSBM)西日本支部学術集会

先日の日曜日は日本超音波骨軟組織学会(JSBM)西日本支部学術集会に出席してまいりました。

基調講演は桑名市総合医療セ・・・(続きはこちら)

高校野球、解説デビュー?

岐阜の高校野球もいよいよ大詰めになってきましたが、相変わらず雨が多く、日程も中々順調に進みませんね。

先般、高校野球の解説をオファーされ、無事・・・(続きはこちら)

PayPay

キャッシュレス化に伴い、当院でもカード決済対応を準備しています。

先ずはPayPay使えるようになりました。

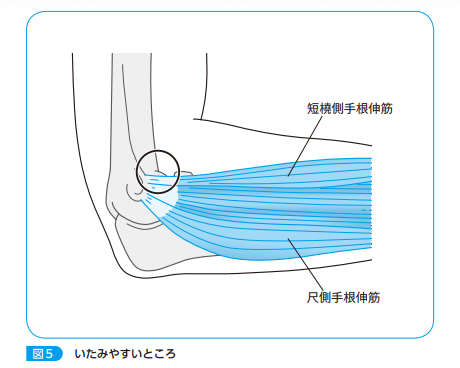

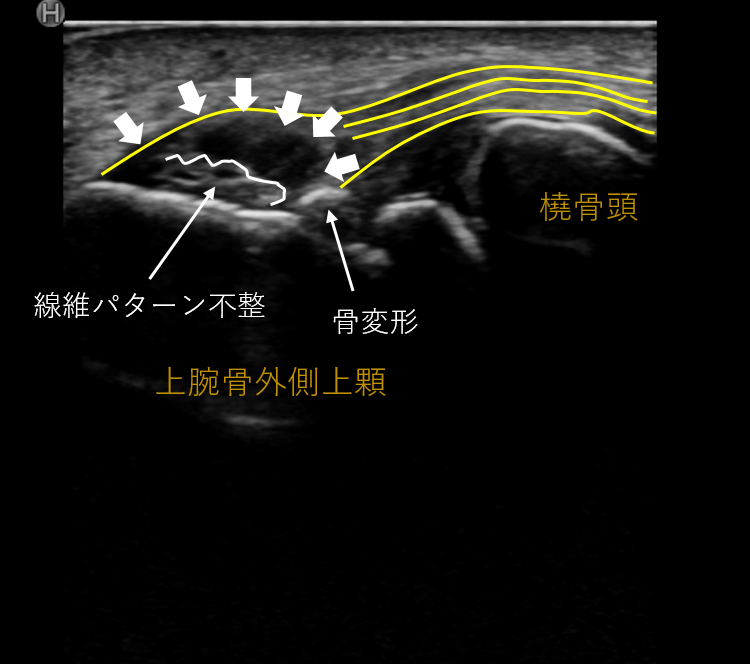

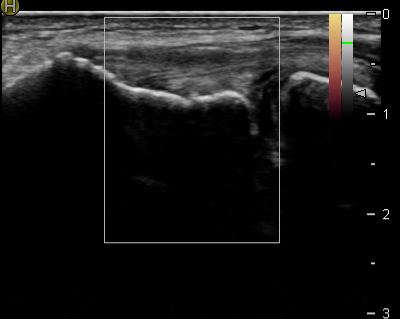

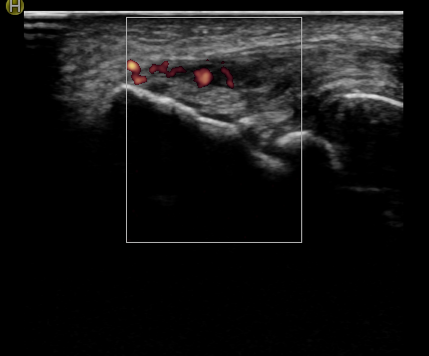

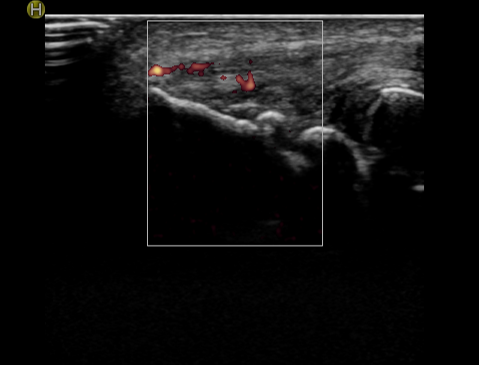

上腕骨外側上顆炎 テニス肘 腱鞘炎 体外衝撃波

上腕骨外側上顆炎ってご存じでしょうか?

テニス肘と言えばお分かりになる方も多いかもしれませんね。

中等度から重度の状態となると、中々治り辛い症状の一・・・(続きはこちら)

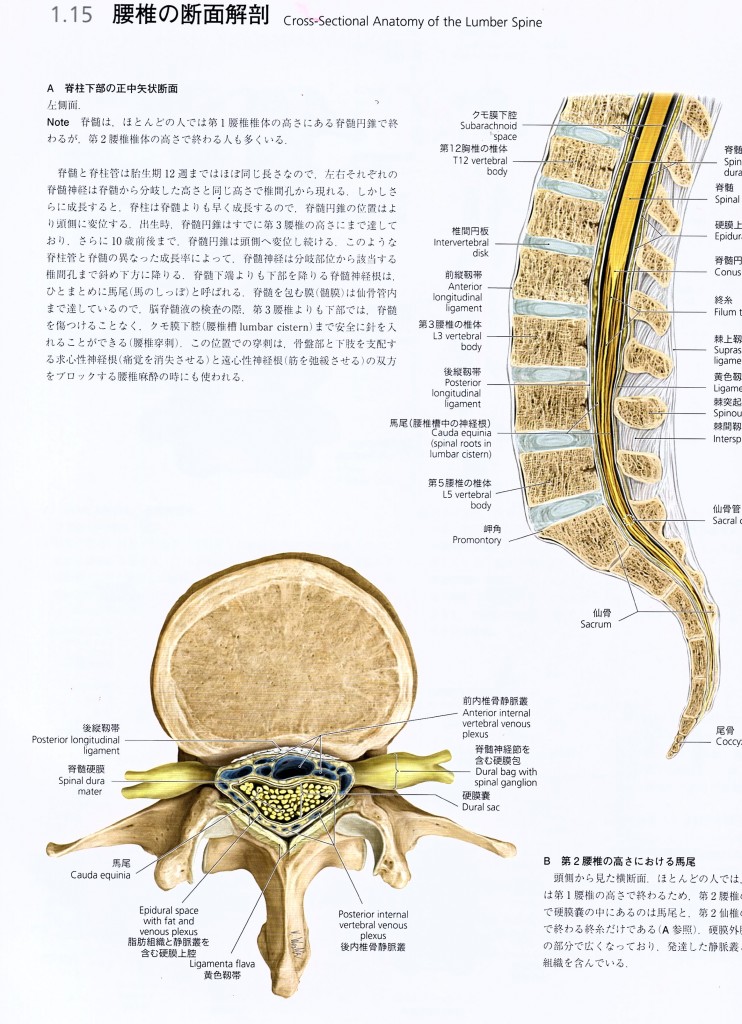

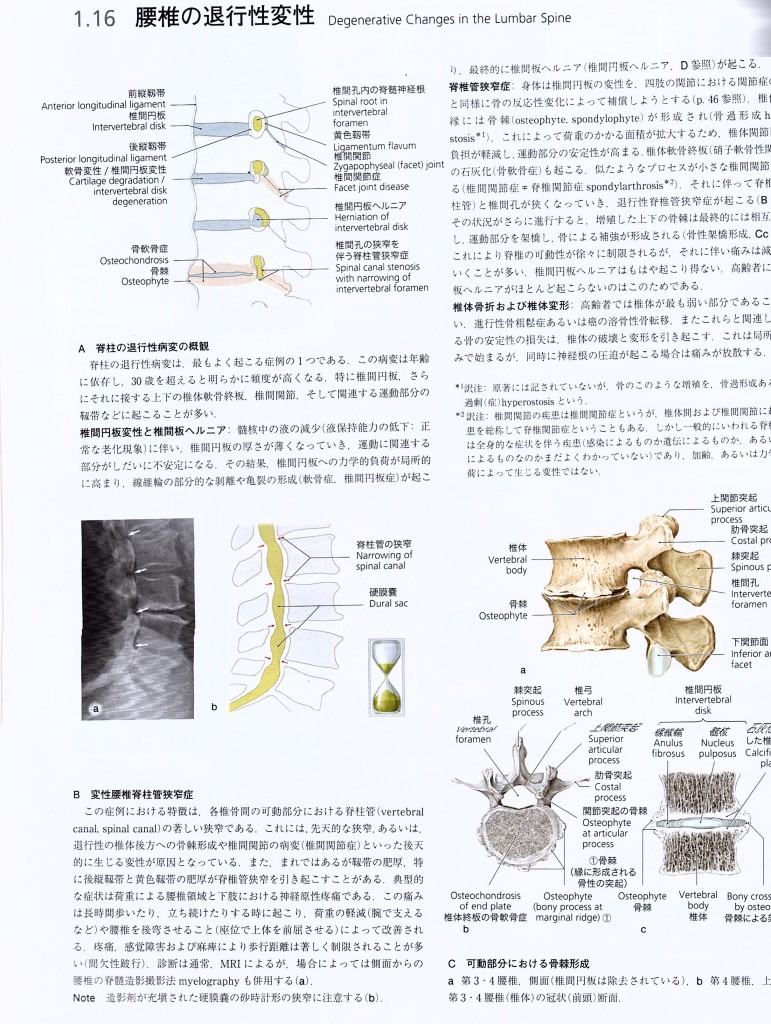

手技療法で脊柱管狭窄症の症状は緩和されるのか

脊柱管狭窄症でお悩みの方は非常に多くいらっしゃいます。

脊柱管狭窄症とは脳から繋がった脊髄が通る脊柱管が何らかの原因で狭くなり(狭窄され)、神経が圧迫さ・・・(続きはこちら)

CCN(ケーブルテレビ)さんの取材受けました。

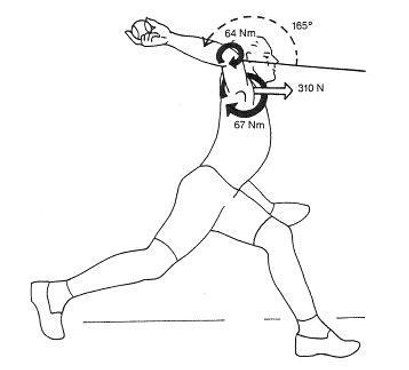

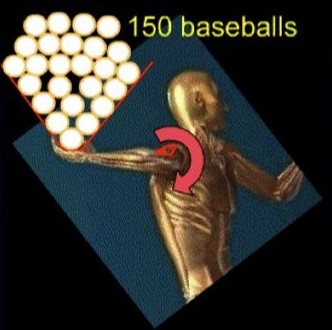

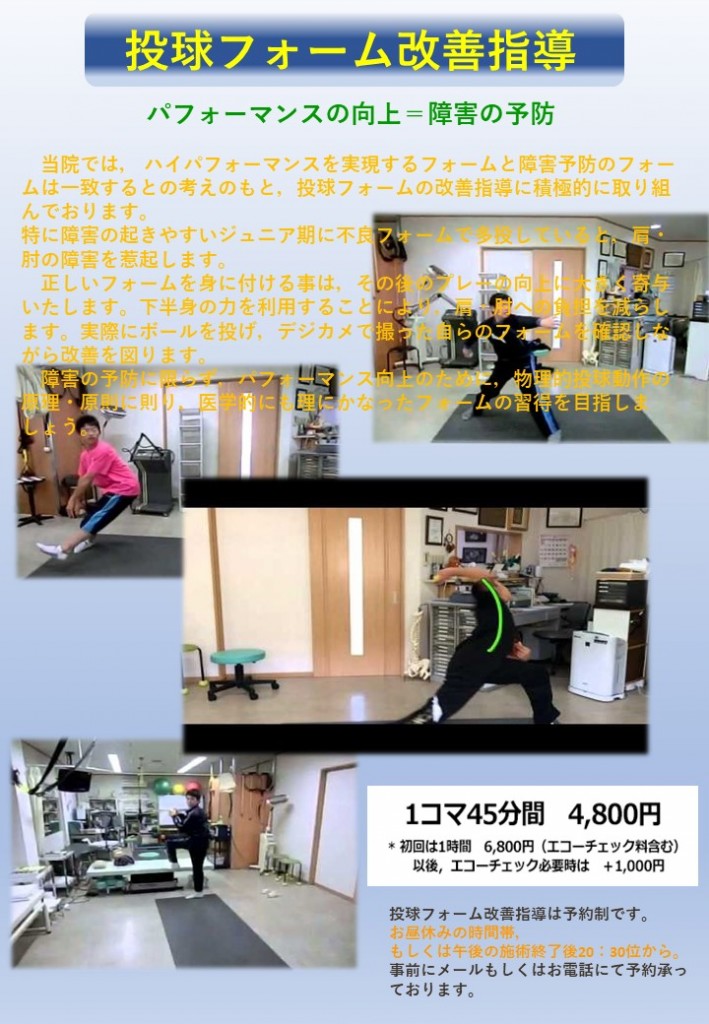

当院には小学生から高校生まで投球障害の子が多く来院しています。

野球をやっていて肩・肘を壊すということは良く聞かれると思いますが、成長期に肩・肘に・・・(続きはこちら)

ブログ・目次

- 腰痛(6)

- 椎間板ヘルニア(4)

- 坐骨神経痛 梨状筋症候群(1)

- 腰部脊柱管狭窄症(3)

- 腰椎分離症(4)

- 変形性股関節症 臼蓋形成不全(1)

- 四十肩・五十肩(8)

- 石灰沈着性腱板炎(1)

- 肩こり 頚肩腕症候群 姿勢不良(1)

- 頚椎症性神経根症(1)

- 野球肩 野球肘(25)

- リトルリーガーズショルダー(1)

- 腱板損傷(2)

- 胸郭出口症候群(TOS) 野球(1)

- ベネット病変(骨棘)、投球障害肩(1)

- 変形性膝関節症(2)

- オスグッド(1)

- シンスプリント(1)

- 肘内障(1)

- 足底腱膜炎(足底筋膜炎)(1)

- 上腕骨外側上顆炎(テニス肘)(2)

- ばね指(1)

- めまい メニエール病 良性発作性頭位めまい症(BPPV)(1)

- 橈骨遠位端骨折(コーレス骨折)(1)

- ジョーンズ骨折(1)

- イズリン病(Iselin、第5中足骨粗面) (1)

- 顎関節脱臼(1)

- 栄養(3)

- 低酸素トレーニング(加圧トレーニング)(2)

- 超音波骨折療法(LIPUS)(2)

- 体外衝撃波(2)

- 立体動態波 ハイボルテージ(1)

- スーパーライザー(2)

- 投球フォーム指導(38)

- パーソナルトレーニング(3)

- コンディショニングスペース(2)

- 酸素カプセル(6)

- トレーナー活動(7)

- 日本超音波骨軟組織学会(JSBM)(25)

- 東海野球傷害研究会(5)

- 健康管理士(3)

- 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)(3)

- 特別施術(5)

- LPST(腰椎・骨盤安定化)プログラム(8)

- お役立ち情報(21)

- 学び(41)

- 野球(12)

- 大学院(6)

- 当院セミナー、勉強会、講師(9)

月別アーカイブ

受付・施術時間 (予約制)

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |

| 午後 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |

午前9:00~12:00

午後4:00~8:00

(土曜、日曜午後は7:00まで)

祝祭日施術有り。

(大型連休を除く)

休院日

水曜・日曜

所在地

〒502-0909岐阜県岐阜市

白菊町5-10

駐車場あり

058-297-1779