ブログ

ダイエット 脂肪燃焼は食間に起こる

記事作成 山本幸治

ダイエットを考える際、摂取カロリーと消費カロリーのカロリー収支が大事なのは皆様ご承知だと思います。

消費カロリーより摂取カロリー・・・(続きはこちら)

新年の挨拶

あけましておめでとうございます。

皆様方におかれましては、新春を晴々しい気持ちでお迎えのこととお喜び申し上げます。

今年も皆様が健やか・・・(続きはこちら)

投球フォーム改善指導 野球肩

<社会人 投球障害肩>

野球肩で満足な投球ができない状態が続いているとのことで来院されました。

継続した施術を行ない肩周辺のコンディショニングは・・・(続きはこちら)

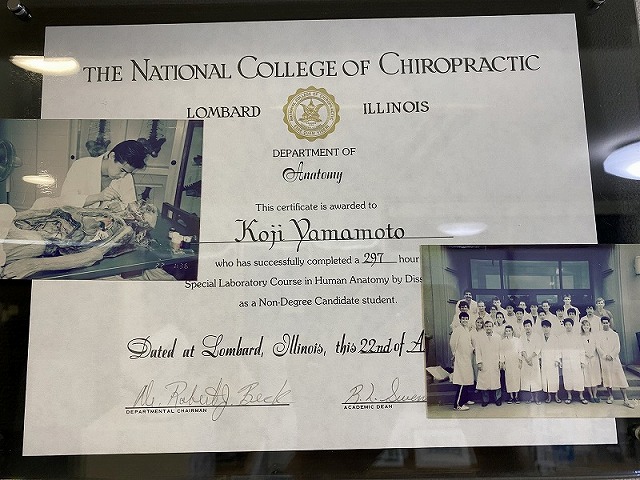

日々勉強 解剖

【人体解剖実習】

仕事をスタッフに任せ、2日間かけて人体解剖実習に行ってまいりました。

先ずは実習させていただく御検体に感謝の意を申し上げます・・・(続きはこちら)

脊柱管狭窄症へのアプローチ

当院には脊柱管狭窄症で悩んでみえる方が来院されます。

年齢を重ねるにつれ症状が出てくる代表的な疾患の一つで、高齢者の10人に1人は脊柱管狭窄症であり・・・(続きはこちら)

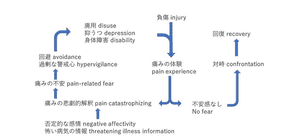

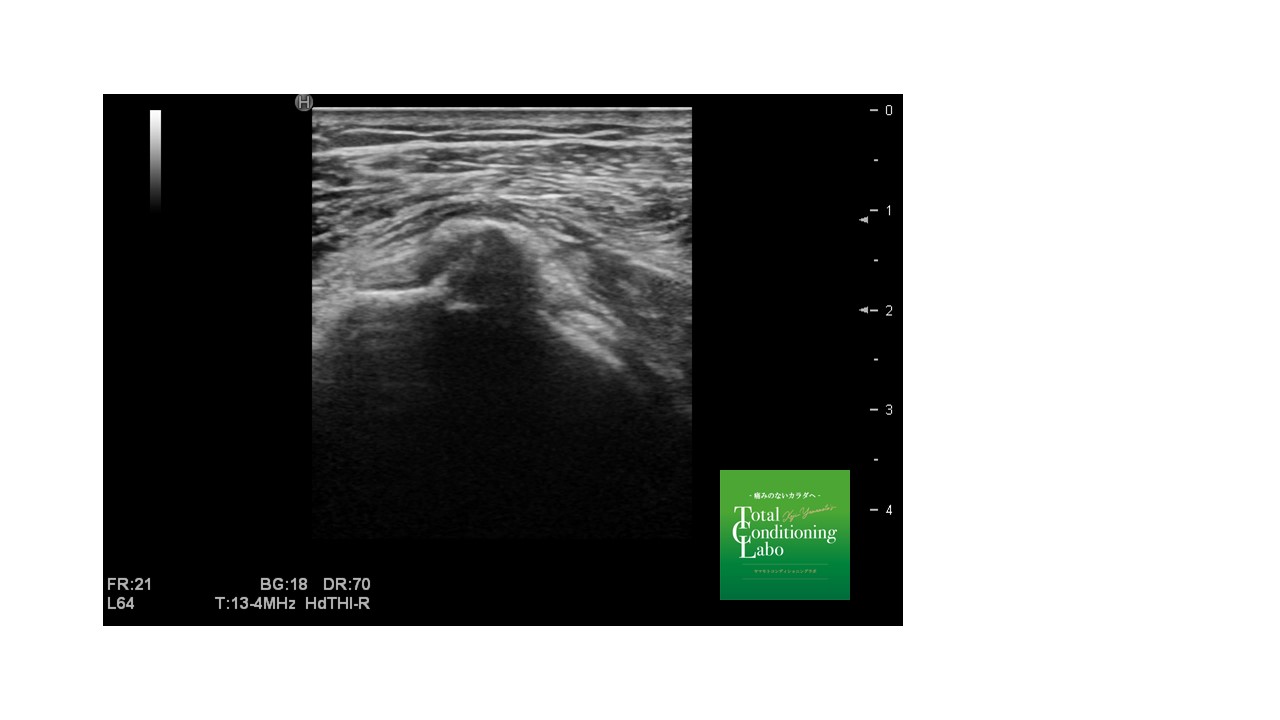

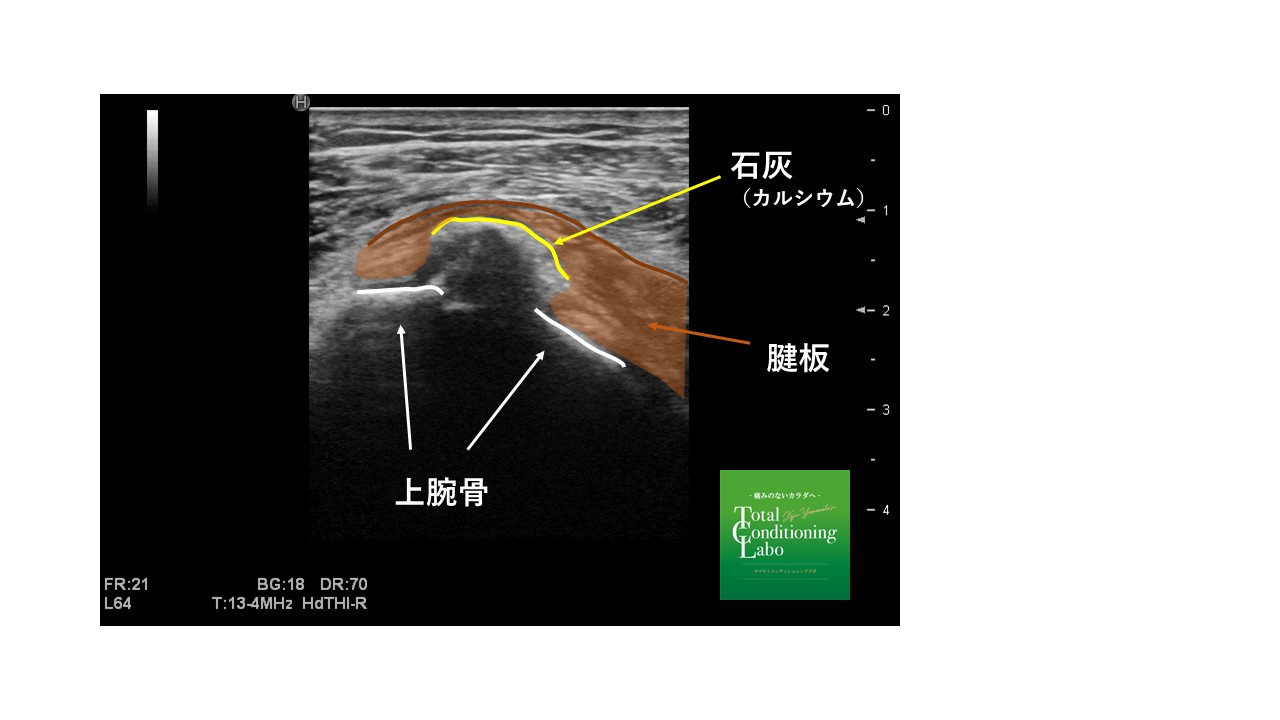

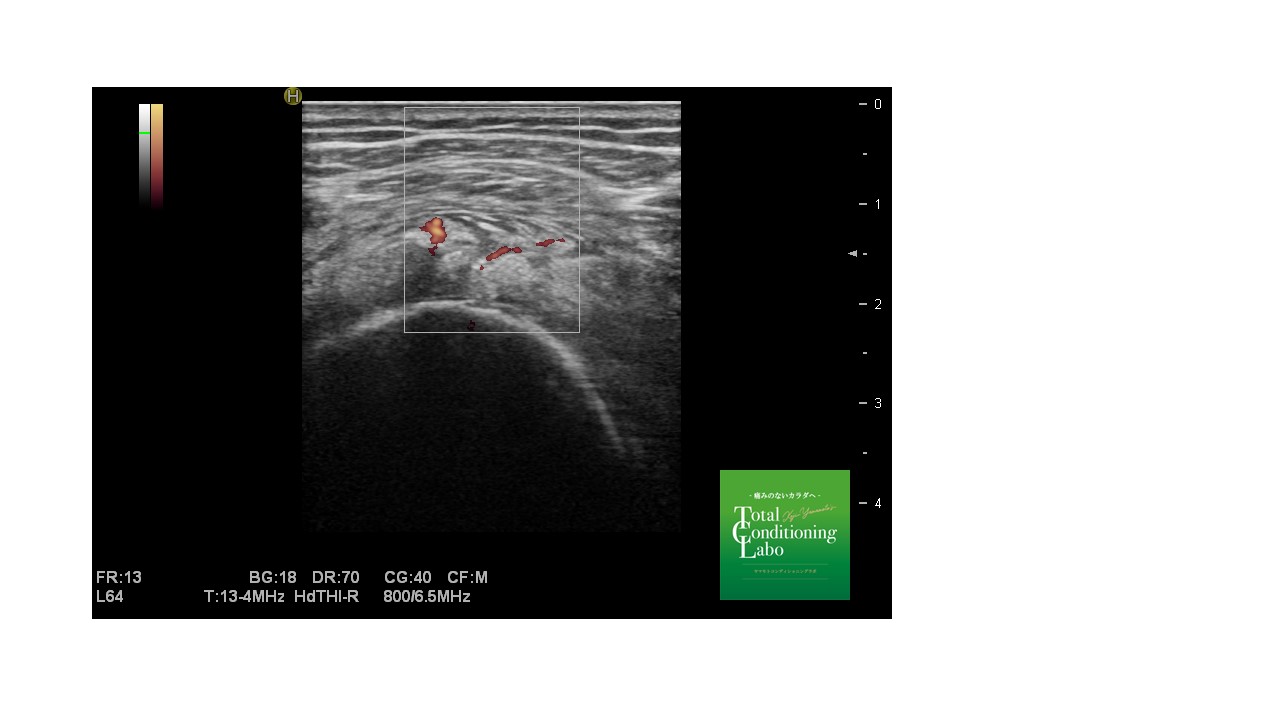

石灰沈着性腱板炎

作成者 山本幸治

【石灰沈着性腱板炎】

筋肉や腱にカルシウムが沈着する病態があります。

それを石灰沈着性腱炎と呼びます・・・(続きはこちら)

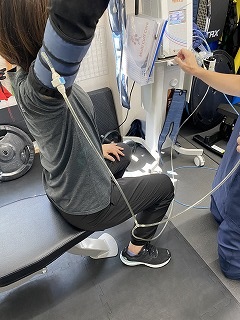

③五十肩の施術のポイントは血流 運動編

作成者 山本幸治

当院で五十肩の患者さんに対して血流を良くする方法3つ目です。

それはズバリ運動です。

寝てても肩が痛いときにどうやって運動する・・・(続きはこちら)

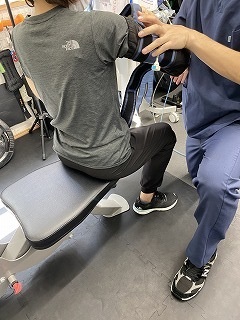

②五十肩の施術のポイントは血流 駆血療法(RIC)編

執筆者 山本幸治

当院では五十肩には血流が大きく関与していると考えています。

そこで3回に分けて当院での血流を良くする施術を紹介・・・(続きはこちら)

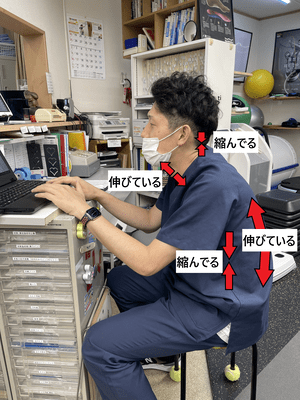

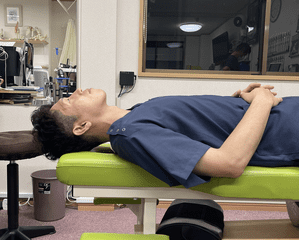

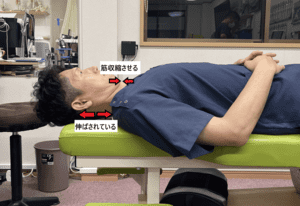

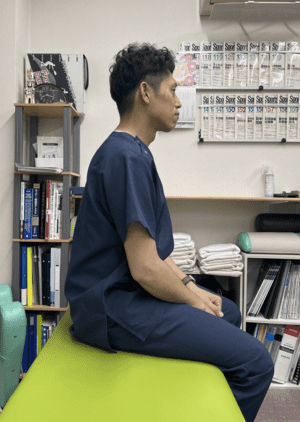

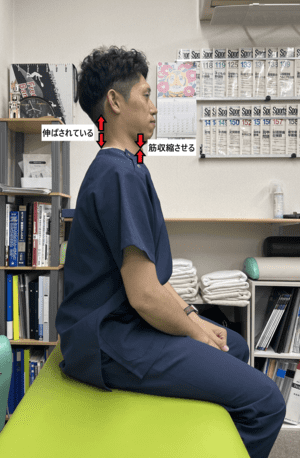

姿勢不良からくる首の過緊張・筋力低下

突然ですがみなさんの普段の姿勢はこんな感じではありませんか?

多くの人がパソコンやスマホを操作するときこんな姿勢になっていると思います。・・・(続きはこちら)

投球フォーム改善指導

某大学硬式野球部、投手、初めての指導です。

今後の活躍が楽しみですね。

許可を得た方のみ掲載しています。

投・・・(続きはこちら)

ブログ・目次

- 腰痛(6)

- 椎間板ヘルニア(4)

- 坐骨神経痛 梨状筋症候群(1)

- 腰部脊柱管狭窄症(3)

- 腰椎分離症(4)

- 変形性股関節症 臼蓋形成不全(1)

- 四十肩・五十肩(8)

- 石灰沈着性腱板炎(1)

- 肩こり 頚肩腕症候群 姿勢不良(1)

- 頚椎症性神経根症(1)

- 野球肩 野球肘(25)

- リトルリーガーズショルダー(1)

- 腱板損傷(2)

- 胸郭出口症候群(TOS) 野球(1)

- ベネット病変(骨棘)、投球障害肩(1)

- 変形性膝関節症(2)

- オスグッド(1)

- シンスプリント(1)

- 肘内障(1)

- 足底腱膜炎(足底筋膜炎)(1)

- 上腕骨外側上顆炎(テニス肘)(2)

- ばね指(1)

- めまい メニエール病 良性発作性頭位めまい症(BPPV)(1)

- 橈骨遠位端骨折(コーレス骨折)(1)

- ジョーンズ骨折(1)

- イズリン病(Iselin、第5中足骨粗面) (1)

- 顎関節脱臼(1)

- 栄養(3)

- 低酸素トレーニング(加圧トレーニング)(2)

- 超音波骨折療法(LIPUS)(2)

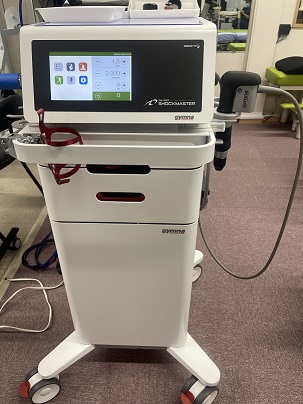

- 体外衝撃波(2)

- 立体動態波 ハイボルテージ(1)

- スーパーライザー(2)

- 投球フォーム指導(38)

- パーソナルトレーニング(3)

- コンディショニングスペース(2)

- 酸素カプセル(6)

- トレーナー活動(7)

- 日本超音波骨軟組織学会(JSBM)(25)

- 東海野球傷害研究会(5)

- 健康管理士(3)

- 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)(3)

- 特別施術(5)

- LPST(腰椎・骨盤安定化)プログラム(8)

- 学び(41)

- お役立ち情報(20)

- 野球(12)

- 大学院(6)

- 当院セミナー、勉強会、講師(9)

受付・施術時間 (予約制)

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |

| 午後 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |

午前9:00~12:00

午後4:00~8:00

(土曜、日曜午後は7:00まで)

祝祭日施術有り。

(大型連休を除く)

休院日

水曜・日曜

所在地

〒502-0909岐阜県岐阜市

白菊町5-10

駐車場あり

058-297-1779